|

|

|

|

|

|

|

|

1月23日、衆議院が解散され、第51回総選挙は、1月27日公示、2月8日投開票で執行されることとなりました。

私は、昨年10月まで、高市早苗、自民党・治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会長の会長代理として、二人三脚で仕事をし、昨年の通常国会会期末には、高市会長から、「私たち、良く仕事したよね。」と声をかけていただきました。

そして今、私は、高市会長の後任の調査会長を務めています。

私は、こうした総理との信頼関係と、法務大臣や農水副大臣などの経験をいかし、総選挙の後も、高市総理を全力で支え、強く、豊かな日本をつっていく所存です。

さらに、取手市への関東最大級のショッピングセンター計画、つくばエクスプレスの東京駅延伸と羽田空港との接続、導水事業による霞ヶ浦の観光資源化など、地域の賑わいを取り戻すプロジェクトを着実に進めていきたいと考えています。

私たちの「確かな未来」を創るため、今後とも、皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

本日、髙市早苗総理が、衆議院の解散を表明しました。葉梨康弘は、髙市総理を全力で支え、強く、豊かな日本を創って いく所存です。

いく所存です。

私は、髙市総理との信頼関係をもとに、これからも、強く、豊かな日本をつくるため、全力を尽くして参ります。

以下、私の政策を紹介します。

○ 髙市総理を全力で支え、

強い日本をつくります

・総理の後任の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会長 として、国民の生命・

身体・財産を守る

・防衛力・外交力の抜本的強化で国民と国土を守る

・国土強靱化の推進で災害に強い日本をつくる

・秩序ある外国人との

共生社会を実現する

・憲法改正で国民が主役の国防のあり方を明確にする

○「責任ある積極財政」で、

豊かな日本をつくります

・農業基盤整備で水田の生産力を大幅にアップする

~米の安定供給で適正な価格形成を進める

・設備投資促進税制で、実質賃金増の環境を整備する

~物価上昇を上回る賃上げを実現する

・重点分野への未来投資で、生活の豊かさを取り戻す

~日本を力強い成長の軌道に乗せる

・教育負担の軽減で、子育てへの不安を解消する

~安心して子供を産み、育てることのできる社会をつくる

・医療・介護の財政支援で社会保障の持続性を確保する

~公定価格である医療・介護をしっかりと支えていく、

郵便局ネットワークの活用で地域の活性化を図る

~我が国の財産である郵便局ネットワークを守る

皆様には、これからも、ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

・取手市への関東最大級のショッピングセンター計画

~ 取手市桑原への日本最大のショッピングセンター計画は、昨年、事業協力者が、計画を縮小した上で、 必ず進出する旨を公表しました。依然として、関東最大級の規模であり、県南地域発展の起爆剤となることが期

待されます。農転協議のお手伝いをした葉梨康弘は、今後も、しっかりと、この計画をバックアップしていきます。

・TXの東京駅延伸と羽田空港との接続

~ 葉梨康弘康弘は、TX利用建設促進議員連盟会長として、2040年の開業を目指す、東京都の臨海新都市地下鉄(東京駅と羽田空港を結ぶ)と、TXの東京駅延伸を一体として整備すべく、多方面への活動を展 開しています。これにより、県南地域の魅力が、さらに増していくことが期待されます。

・導水事業による霞ヶ浦周辺地域の観光資源化

~ 令和8年度には、霞ヶ浦導水事業が概成し、いよいよ、那珂川・霞ヶ浦と利根川

との通水が始まります。これにより、霞ヶ浦の水質の飛躍的な改善が期待されます。

葉梨康弘は、これまでも、中断していた導水事業の再開に尽力するなど、この事業をバックアップしてきましたが、今後は、浄化された霞ヶ浦を財産として、圏央道の完全4車線化(令和8年度)も活用し、霞ヶ浦周辺地域の観光資源化に取り組みます。この構想が実現できれば、地域住民の悲願である「霞ヶ浦2橋」も夢でなくなります。

・ 水田の生産力の大幅アップなによる地域の活性化

~ 私たちの地元、特に稲敷郡・稲敷市・龍ケ崎市・利根町の地域は、我が国有数の水田地帯です。水田面積占有率は、全国平均の約6倍で、その生産力のアップが地域活性化の鍵を握ります。葉梨康弘は、農林水産委員会筆頭理事として、水田の大区画化による生産力のアップを主張し、予算の倍増を実現しました。これからもしっかりと、地域の活性化を図って参ります。

葉梨康弘は、これらのプロジェクトを着実に推進し、地域の賑わいを取り戻すため、全力を尽くして参ります。

葉梨康弘は、衆議院農林水産委員会の与党筆頭理事として、水田の生産力アップのための、農業基盤整備の加速化を政府に要請し、しっすりと予算に反映させました。

また、 米の安定供給と、生産者も消費者も納得できる価格形成のため、小泉農相(当時)に、JAや卸業者との対話を要請しました。

米の安定供給と、生産者も消費者も納得できる価格形成のため、小泉農相(当時)に、JAや卸業者との対話を要請しました。

はなし康弘は、前回の総選挙の後も、日常活動として、

早朝の駅立ちを続けてきました。

早朝の駅立ちを続けてきました。

その中で、皆様からたくさんの声を聞くことができました。本当にありがとうございました。

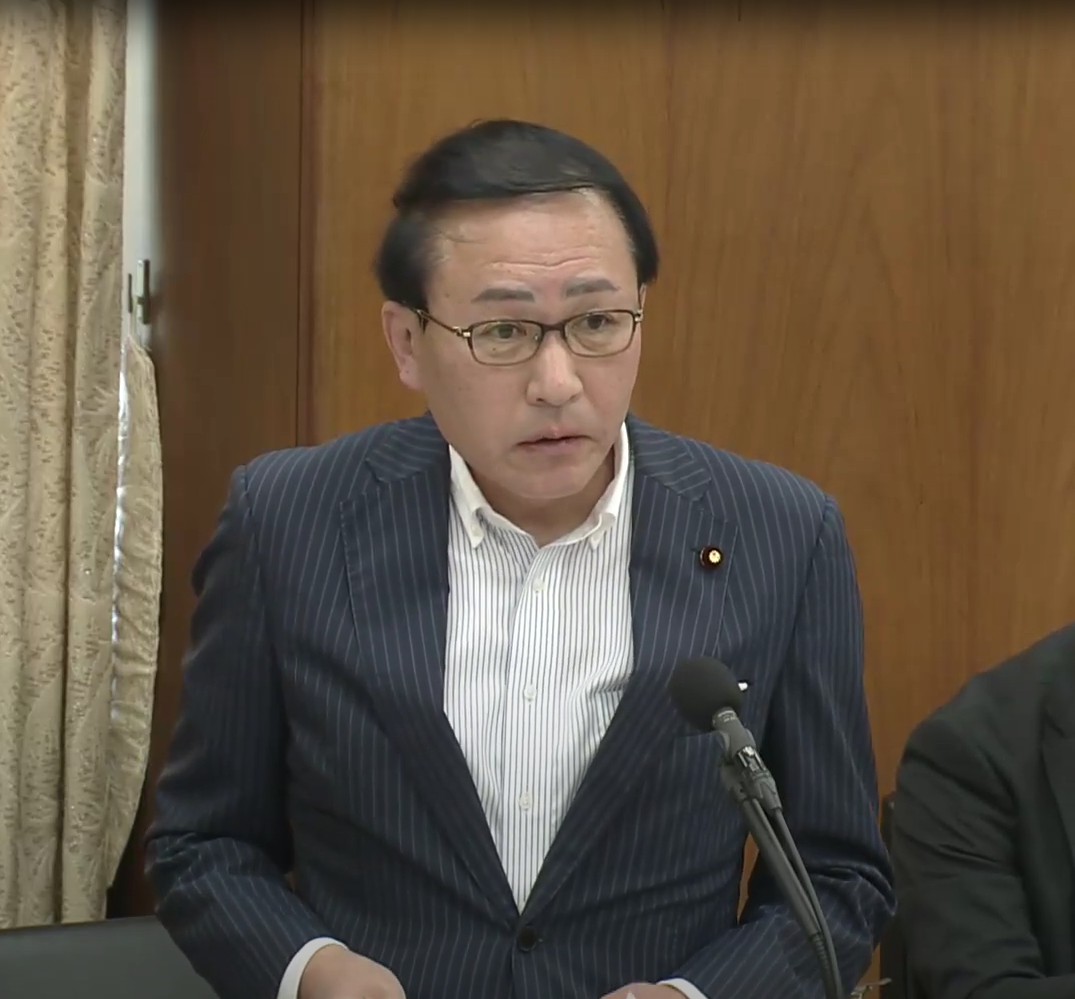

令和7年10月、葉梨康弘は、高市早苗・現総理の後任として、自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会長に就任しました。

治安情勢は、最近悪化しつつあり、国民の不安も高まっています。 葉梨康弘も早速、有識者からのヒヤリングや国会議員同士の討議を重ね、12月23日、高市総理に対し、国民が不安を感じている外国人犯罪や、アサヒビールなどに対するサイバー攻撃への対策に

葉梨康弘も早速、有識者からのヒヤリングや国会議員同士の討議を重ね、12月23日、高市総理に対し、国民が不安を感じている外国人犯罪や、アサヒビールなどに対するサイバー攻撃への対策に

ついて、緊急提言を行い、総理から、「内閣を挙げて取り組む」というご発言をいただきました。

葉梨康弘は、本年、国民の「不安」を「安心」に代えるための活動を加速して参ります。

実際、治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会では、外国人犯罪対策や、激増する「特殊詐欺」への対策について、真摯な議論を重ねています。

そして本年も、高市総理に対し、必要な提言を行っていくこととしています。

ただ、このような、国民の生命、身体、財産を守る、「強い日本」をつくることに加え、政治には、国民生活を、もっと豊かにしていくことが求められています。

「責任ある積極財政」の方針の下、マーケットの信頼を確保しながら、将来世代が利益を受けることのできるような、「未来への投資」を積極的に進め、国民の皆様に、

物価高に負けない豊かさを実感していただくための、骨太の政策を展開していかなければなりません。

葉梨康弘は、これからも、高市総理を支え、「強く豊かな日本」をつくるため、全力を尽くして参ります。

皆様、葉梨康弘とともに、「確かな政治」で、「確かな未来」をつくっていこうではありませんか。

令和7年3月、警察庁の担当者が葉梨康弘のところに飛び込んできました。

前年7月から警察庁が実施した海外のオンラインカジノサイトに関する調査で、

○ 日本人利用者は推計200万人

○ 日本人利用者は推計200万人

○ その6割強は10~30歳代

○ 利用者の6割にギャンブル依存症の自覚あり

○ 利用者の4割は違法性の認識なし

○ 推計市場規模は年間1兆2500億円(国富の流出)

という衝撃的な結果が出たということでした。

対策としては、オンラインカジノサイトに誘い込むインターネット上の情報の違法化が、早急に必要という意見でした。

葉梨康弘は、早速、高市早苗・治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会長と相談し、緊急の立法に取り組むこととしました。

また、議員立法の手続きには、自民党政務調査会の担当部会の了承が必要なことから、次回以降の調査会の会合は、内閣第一部会と合同で行い、緊急の議員立法を前提とした議論を行っていくこととしました。

この合同会議で、「ギャンブル等依存症対策基本法」を改正し、オンラインカジノに誘引する情報を「違法情報」とし、迅速な削除要請を行えるようにしていくことを決定、令和7年4月、党内手続きを終え、他党との協議に入りました。

改正法は、令和7年6月に成立、問題提起から3か月というスピード立法でした。

改正法の施行は令和7年の9月でしたが、法律の施行前から、相当数の海外オンラインカジノサイトが、日本人向けのサービスを停止するなどの、効果があり、オンラインカジノの問題は、ひとまず下火になりました。

このように、新たな問題が生じた都度、政治として、スピード感のある対応をとっていくことが必要になります。

次に高市早苗・現総理が会長を務め、葉梨康弘が会長代理を務める治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会が手をつけたのが、振り込め詐欺などの「特殊詐欺」対策です。

フィリピン、タイ、ミャンマー、カンボジアなどを拠点とした振り込め詐欺、ロマンス詐欺、投資詐欺などの「 特殊詐欺」被害額は、令和6年、過去最悪を記録しました。

特殊詐欺」被害額は、令和6年、過去最悪を記録しました。

その理由としては、「闇バイト」などと同様、多分海外にいる司令塔が、匿名性の高い通信アプリを利用して犯行グループをリクルートし、詳細な指示を出すというシステムがあり、多くの人間が役割分担をしながら、犯行に容易に加担できるという、リクルートの容易さがあります。

また、組織的である故、手口も非常に巧妙で、犯行グループが多くの銀行口座を保有し、振り込まれたお金を即時に他行の別の口座に移転するため、銀行側が、被害届が出た後に銀行口座を凍結しようとしても、その口座はカラで、お金は既に犯行グループの手に渡ってしまっているということもあります。

さらに、犯行グループが、振込限度額が少額のATMでなく、インターネットバンキングによる振込を指示することが多くなり、1件あたりの被害額が大きくなってしまうということもあります。

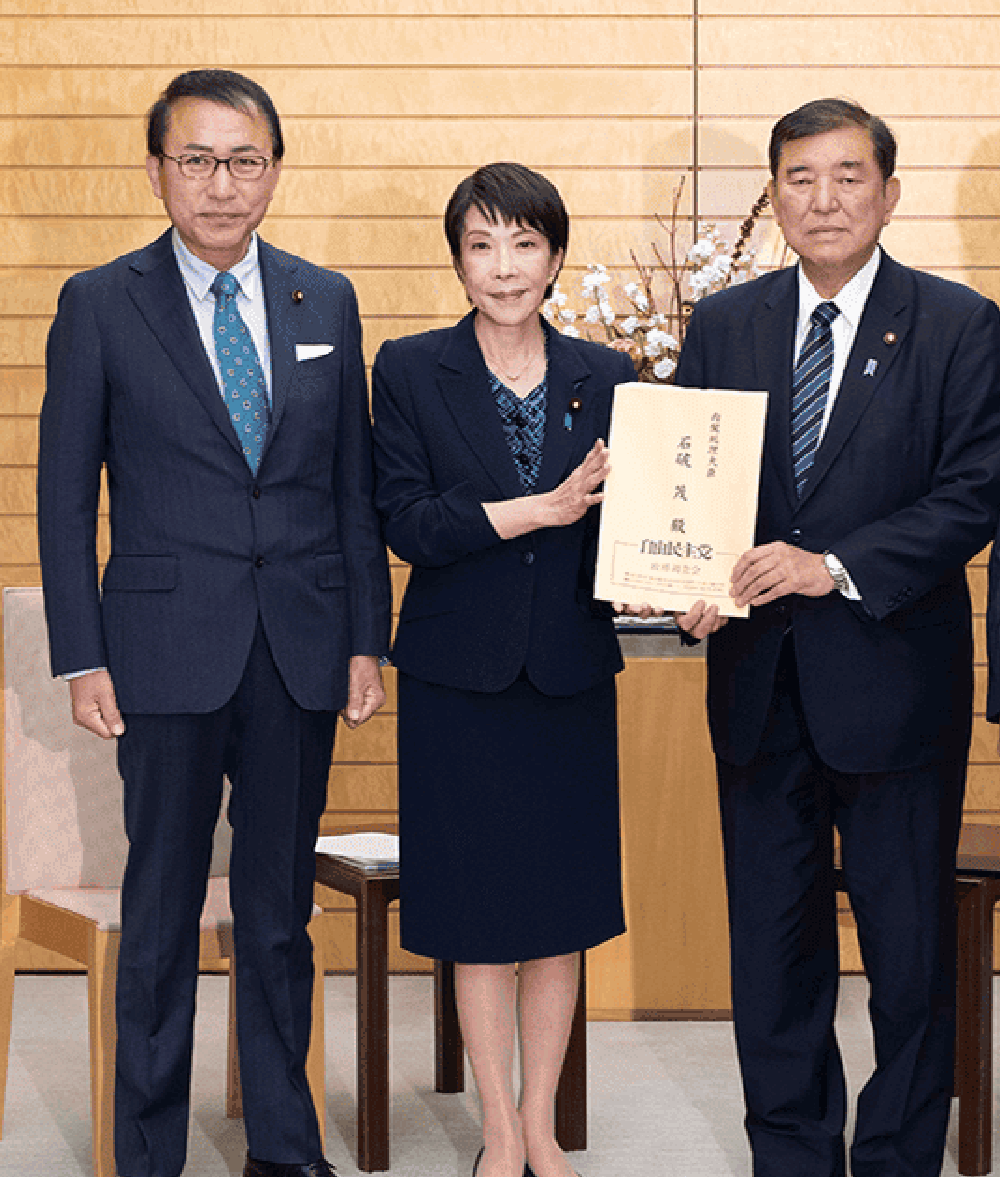

このため、調査会では、自民党の「金融調査会」(片山さつき会長・現財務相)、「情報通信戦略調査会」(野田聖子会長)などと、適宜合同会議を開くなどして議論を進め、令和7年2月、緊急提言をとりまとめ、3調査会合同で、石破総理(当時)のほか、総務、金融、国家公安の各大臣に提言を行いました。

提言した内容は、おおむね次の通りです。

○ 犯行グループを形成させないようにするため、犯罪捜査のために必要な場合には、匿名性の高い通信アプリの通信内容を把握する手法を検討すること(総務省)

○ 国際電話が詐欺に利用されることが多いことから、特に高齢 者向けに国際電話を遮断する設定があることなどを周知すること(総務省)

○ 各銀行が不審な出入りのある口座の情報を共有し、犯行後の迅速な口座凍結に資するとともに、インターネットバンキングの開設や限度額引き上げ時に注意喚起を行うこと(金融庁)

ただ、この提言にもかかわらず、現在、「ロマンス詐欺」、「投資詐欺」などの被害は、激増しています。

根絶のための努力は、令和や7年10月、高市総理から治安。テロ・サイバー犯罪対策調査会長の職を引き継いだ葉梨康弘が、強力に進めて参ります。

令和5年の末くらいから、首都圏を中心に、強盗事件が相次ぎ、葉梨康弘の地元である龍ケ崎市でも強盗事件の被害がありました。

そして、令和6年の8月以降、SNS上の「闇バイト」の募集に応募した若者による強盗事件が頻発し、緊急に対策をとる必要がありました。

葉梨康弘は、高市早苗・ 調査会長と相談し、12月末に予定されていた「犯罪対策閣僚会議」で、調査会が提案した政策を実行に移してもらうため、関係省庁との調整を急ぎ、12月10日、法改正を伴わないでも実施可能な緊急対策をとりまとめました。

調査会長と相談し、12月末に予定されていた「犯罪対策閣僚会議」で、調査会が提案した政策を実行に移してもらうため、関係省庁との調整を急ぎ、12月10日、法改正を伴わないでも実施可能な緊急対策をとりまとめました。

石破総理(当時)に提言した緊急対策は次の通りです。

○ 職安法の解釈を厳格化し、職業紹介サイトで、募集者の氏名・名称・住所・業務内容等の表示 を義務付け(厚労省)

○ インターネット事業者に通信アプリ利用者の本人確認の厳格化を要請(総務省)

○ 警察官が身分を偽って闇バイトに応募し、準備段階でグループを一網打尽にする「仮装身分捜査」を「正当行為」として可能に(警察庁)

さらに、犯人は、強盗実行者に特定の場所を指示して現金等を埋めさせ、後日取りに行くという手口もあり、長時間記録可能な防犯カメラが必要なことから、

○ 地方創生臨時交付金等の使途として、高性能の防犯カメラの設置を推奨(内閣府)

この提言を受け、政府は、緊急に提言内容を実施、対策は効果を上げ、令和7年に入り、「闇バイト」に応募者した若者らによる強盗事件等は、かなり下火になりました。

令和6年10月の総選挙後の11月、特別国会の本会議場で、葉梨康弘は、高市早苗・衆議院議員から、「今度、党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会長に就任することになった。真っ先にあなたの顔が浮かんだので手伝ってほしい。」と声をかけられました。

実際、令和3年から、犯罪発生件数は増加に転じ、「闇バイト」に応募した若者による強盗事件、海外を拠点にした国際電話による特殊詐欺事件、企業に対するサイバー攻撃など、犯罪情勢は、非常に憂慮すべき状況にあります。

実際、令和3年から、犯罪発生件数は増加に転じ、「闇バイト」に応募した若者による強盗事件、海外を拠点にした国際電話による特殊詐欺事件、企業に対するサイバー攻撃など、犯罪情勢は、非常に憂慮すべき状況にあります。

警察庁で犯罪対策に携わってきた葉梨康弘は、「お手伝い致します」と即答、令和6年11月、葉梨康弘は、「治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会長代理」に就任し、高市会長との二人三脚が始まりました。

そして、その後の1年間、高市調査会は、矢継ぎ早に、各種の対策を講じていくこととなります。

次回以降のコラムでは、葉梨康弘が、高市早苗・調査会長とのコンビを組んで取り組んできた具体例を、いくつか紹介させていただきます。