将来世代が裨益する積極財政と強力な物価高騰対策を

2025-5-19

1 将来世代が裨益する積極財政を

建設国債と赤字国債

国債には、いろいろな種類があるが、毎年新規に発行される主な国債の種類は、「建設国債」と「特例公債(いわゆる「赤字国債」。以下「赤字国債」の用語を用いる。)」だ。

「建設国債」は、財政法に、「国の資産を形成するものとして、公共事業費、出資金及び貸付金の財源に充てるために発行される国債」と規定され、「赤字国債」は、「建設国債を発行してもなお不足する歳出財源を補うため特例的に発行される国債」と規定されている。

ただ実際は、いずれの国債も「国の借金」の扱いで、「プライマリーバランス」(税収+国債償還費を、毎年の国の支出と均衡させる目標。)を赤字にする要因として計上されている。

政府は、2025年度におけるプライマリーバランスの黒字化を財政健全化の目標として掲げており、いきおい、建設国債の発行も抑制的な運用が続いてきた。

建設国債が赤字国債と同じ扱いとなったわけ

建設国債で行われる事業は、国の資産を形成する。その資産は、将来の世代が利用することが可能で、毎年の経費が足りないから借金をする赤字国債(将来の世代に付けを回すことになる。)とは、その性格を大きく異にするはずだ。

ところが、かつて、「誰も使わない道路や橋」の問題が指摘され、「無駄な公共事業」がやり玉に挙がった時期があった。いわゆる公共事業悪玉論だ。

このため、建設国債が、プライマリーバランスの赤字化要因とされてしまったようだ。

査定をしっかりすれば建設国債は将来世代の財産に

建設国債により形成された資産は、費用対効果をしっかり見極めれば、将来世代の大きな財産となる。

例えば、国土強靱化の一環として行われる遊水池等の治水機能の強化は、将来起こるであろう大災害を未然に防止し、発災時に失われるであろう生命や財産の被害を救うことになる。

また、将来にわたって耕作を希望する農家の要請によって行われる土地改良事業(農地の大区画化等)は、農家の要請によって行われるわけだから耕作放棄地となる心配はないし、将来にわたって農地の生産性を飛躍的に高め、今後の税収増や食料安全保障の確保に大きく寄与する。

私は、費用対効果の査定(事前検証)を確実に行うことを前提として、建設国債を、プライマリーバランスの赤字化要因から除外し、別枠で考えるべきという意見を持っている。

農林水産委員会で質疑を行う

4月17日の衆議院農林水産委員会。

与党筆頭理事である私は、食料安全保障確保のため、現在政府は農地の大区画化等による農業生産性の飛躍的向上を進めているが、現在の抑制的な計画のままでは、計画の完了まであと130年の年月がかかってしまうことを指摘した。

その上で、将来世代が裨益し、これからの生産性向上に大いに資する事業については、建設国債の発行による事業費の大幅な拡大に躊躇すべきでないと述べ、さらに、費用対効果の査定をしっかり行い、事業受注者の計画的設備投資を促す意味からも、補正予算でごまかすのでなく、当初予算で措置すべきと主張した。

現在私は、同様の主張を、私が役員を務める自民党の「財政改革検討本部」においても、毎回述べさせていただいている。

建設国債(現在、毎年の発行額は7兆円弱)をプライマリーバランスの赤字要因から除外すれば、我が国の生産性や安全性を向上させ、将来世代が裨益する積極財政が可能になるだけでなく、計算上は、プライマリーバランスが、建設国債の発行分だけ改善されるため、黒字化目標を堅持したとしても、見かけ上の財政余力が発生する。

だからといって私は、無駄遣いをして良いと言っているわけではない。

この「財政余力」は、今緊急に必要な医療・介護崩壊の阻止や、物価高騰対策など、真に困っている皆さんに手をさしのべ、格差の是正に資する施策に用いられるべきであろう。

2 強力な物価高騰対策を

「減税」、「減税」の大合唱で本当に良いのか

現在政治の世界は、「減税」、「減税」の大合唱だ。

確かに、コメの高騰などが押し上げ要因となって、本年3月は、消費者物価が前年比4.2%増、名目賃金の伸びは2.1%だったので、実質賃金は2.1%のマイナスとなってしまった。

国民の皆様は本当に困っている。

国民民主党は、かねてより、基礎控除と給与所得控除の合計額を大幅に上げて減税すべきと主張しているが、この主張が、金持ち優遇であることは、私は別の機会で論じた。

また、立憲民主党は、食料品に適用される消費税の軽減税率を、1年間に限って廃止すべきという公約を打ち出した。

かつて岸田政権の時代、自民党が「定額減税」を打ち出したときに、野党の皆さんが、「給付の方が良い」と主張されていたのとは、まさに様変わりだ。

これは、「給付」と言えば、「バラマキ」というあまり良くないイメージが広まってきたことや、実質賃金の低下が長期化し、1回で終わってしまう給付よりも、より恒久的な措置が求められつつあるということかも知れない。(その意味で、1年限りの減税案はいささか悪手と思う。)

消費税を減税したときの問題点は理解されるか?

5月16日、党本部で、自民党税制調査会の正副会長・幹事会議が開催され、私も税調副会長として出席した。

会議の席では、財務省と総務省から、消費税率を引き下げた場合、実務上大混乱が生じることなどについて、丁寧な説明があった。

いずれも、冷静に考えれば非常にわかりやすい資料で、説得力もあるものだったが、問題は、消費税を減税したときの問題点を説明したときに、国民の皆様に聞いていただけるかどうかということだ。

そこで私は、「客観的に考えれば良い資料だが、減税に傾きかけている国民の皆様にとっては、『また財務省が、減税を止めるための屁理屈の資料を作ってきた。』と、とられかねない。」と指摘し、次に記す持論を述べた。

消費税率下げの代わりに「消費税の還付」を全員に定額で

消費税の税率を下げれば、システム改修の問題や、免税事業者

の取り扱いなど、大混乱が起こるのことは必至だ。

国民の皆様に支援を届けるには、給付の方が行政事務的には楽なのだが、「1回限り」で「選挙目当て」の「バラマキ」と見られるようではマイナスだ。

しかも、昨年末のように、給付を住民税非課税世帯に限定すれば、事務量は煩雑だし、資産は持っているが収入が年金生活だけのため、形の上で住民税非課税となっている方を優遇することになり、物価高にあえぐ現役世代に支援が届かない。

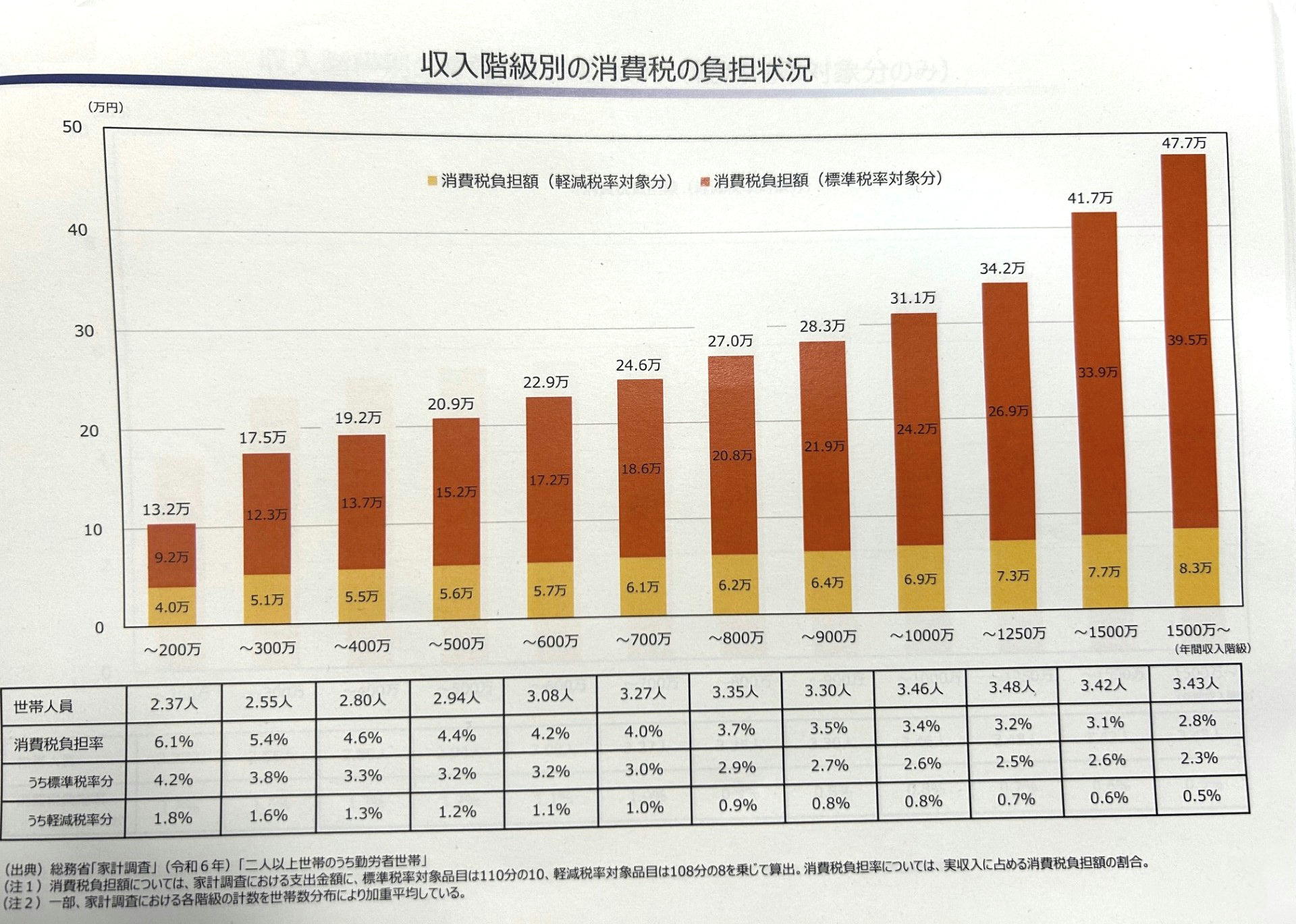

もともと消費税は、所得の低い方ほど重税感があるという逆進性を持っている。このため、私は、税調正副会長会議の場で、物価高騰対策に加え、消費税の逆進性を緩和し、格差の解消に資するため、「物価の高騰が続く当分の間」、消費税を、国民全員に定額で「還付」するべきという意見を述べた。

例えば、国民1人あたり3万円を「還付」すれば、所得200万円以下の世帯については、支払った消費税額の約54%が還付され、所得200~300万円の世帯については、支払った消費税額の約44%が還付されることになる。

その一方、所得1500万円超の世帯については、支払った消費税額に対する還付金の比率は約22%ということになる。

これは、「還付」であるが、国民全員に対する定額の還付であるため、事務作業は、市町村でも可能になる。

要する財源は、消費税1%分に当たる3兆円強。

私は、このような施策にこそ、先に述べた「財政余力」を活用すべきと考えている。

自民党がこれくらいの施策を打ち出してこそ、「消費税率の減税は事業者に大きな負担となり、大混乱をもたらす。」といった説明に、国民の皆様が耳を傾けていただけるのではないか。