|

|

|

|

|

|

|

|

1 将来世代が裨益する積極財政を

建設国債と赤字国債

国債には、いろいろな種類があるが、毎年新規に発行される主な国債の種類は、「建設国債」と「特例公債(いわゆる「赤字国債」。以下「赤字国債」の用語を用いる。)」だ。

「建設国債」は、財政法に、「国の資産を形成するものとして、公共事業費、出資金及び貸付金の財源に充てるために発行される国債」と規定され、「赤字国債」は、「建設国債を発行してもなお不足する歳出財源を補うため特例的に発行される国債」と規定されている。

ただ実際は、いずれの国債も「国の借金」の扱いで、「プライマリーバランス」(税収+国債償還費を、毎年の国の支出と均衡させる目標。)を赤字にする要因として計上されている。

政府は、2025年度におけるプライマリーバランスの黒字化を財政健全化の目標として掲げており、いきおい、建設国債の発行も抑制的な運用が続いてきた。

建設国債が赤字国債と同じ扱いとなったわけ

建設国債で行われる事業は、国の資産を形成する。その資産は、将来の世代が利用することが可能で、毎年の経費が足りないから借金をする赤字国債(将来の世代に付けを回すことになる。)とは、その性格を大きく異にするはずだ。

ところが、かつて、「誰も使わない道路や橋」の問題が指摘され、「無駄な公共事業」がやり玉に挙がった時期があった。いわゆる公共事業悪玉論だ。

このため、建設国債が、プライマリーバランスの赤字化要因とされてしまったようだ。

査定をしっかりすれば建設国債は将来世代の財産に

建設国債により形成された資産は、費用対効果をしっかり見極めれば、将来世代の大きな財産となる。

例えば、国土強靱化の一環として行われる遊水池等の治水機能の強化は、将来起こるであろう大災害を未然に防止し、発災時に失われるであろう生命や財産の被害を救うことになる。

また、将来にわたって耕作を希望する農家の要請によって行われる土地改良事業(農地の大区画化等)は、農家の要請によって行われるわけだから耕作放棄地となる心配はないし、将来にわたって農地の生産性を飛躍的に高め、今後の税収増や食料安全保障の確保に大きく寄与する。

私は、費用対効果の査定(事前検証)を確実に行うことを前提として、建設国債を、プライマリーバランスの赤字化要因から除外し、別枠で考えるべきという意見を持っている。

農林水産委員会で質疑を行う

4月17日の衆議院農林水産委員会。

与党筆頭理事である私は、食料安全保障確保のため、現在政府は農地の大区画化等による農業生産性の飛躍的向上を進めているが、現在の抑制的な計画のままでは、計画の完了まであと130年の年月がかかってしまうことを指摘した。

その上で、将来世代が裨益し、これからの生産性向上に大いに資する事業については、建設国債の発行による事業費の大幅な拡大に躊躇すべきでないと述べ、さらに、費用対効果の査定をしっかり行い、事業受注者の計画的設備投資を促す意味からも、補正予算でごまかすのでなく、当初予算で措置すべきと主張した。

現在私は、同様の主張を、私が役員を務める自民党の「財政改革検討本部」においても、毎回述べさせていただいている。

建設国債(現在、毎年の発行額は7兆円弱)をプライマリーバランスの赤字要因から除外すれば、我が国の生産性や安全性を向上させ、将来世代が裨益する積極財政が可能になるだけでなく、計算上は、プライマリーバランスが、建設国債の発行分だけ改善されるため、黒字化目標を堅持したとしても、見かけ上の財政余力が発生する。

だからといって私は、無駄遣いをして良いと言っているわけではない。

この「財政余力」は、今緊急に必要な医療・介護崩壊の阻止や、物価高騰対策など、真に困っている皆さんに手をさしのべ、格差の是正に資する施策に用いられるべきであろう。

2 強力な物価高騰対策を

「減税」、「減税」の大合唱で本当に良いのか

現在政治の世界は、「減税」、「減税」の大合唱だ。

確かに、コメの高騰などが押し上げ要因となって、本年3月は、消費者物価が前年比4.2%増、名目賃金の伸びは2.1%だったので、実質賃金は2.1%のマイナスとなってしまった。

国民の皆様は本当に困っている。

国民民主党は、かねてより、基礎控除と給与所得控除の合計額を大幅に上げて減税すべきと主張しているが、この主張が、金持ち優遇であることは、私は別の機会で論じた。

また、立憲民主党は、食料品に適用される消費税の軽減税率を、1年間に限って廃止すべきという公約を打ち出した。

かつて岸田政権の時代、自民党が「定額減税」を打ち出したときに、野党の皆さんが、「給付の方が良い」と主張されていたのとは、まさに様変わりだ。

これは、「給付」と言えば、「バラマキ」というあまり良くないイメージが広まってきたことや、実質賃金の低下が長期化し、1回で終わってしまう給付よりも、より恒久的な措置が求められつつあるということかも知れない。(その意味で、1年限りの減税案はいささか悪手と思う。)

消費税を減税したときの問題点は理解されるか?

5月16日、党本部で、自民党税制調査会の正副会長・幹事会議が開催され、私も税調副会長として出席した。

会議の席では、財務省と総務省から、消費税率を引き下げた場合、実務上大混乱が生じることなどについて、丁寧な説明があった。

いずれも、冷静に考えれば非常にわかりやすい資料で、説得力もあるものだったが、問題は、消費税を減税したときの問題点を説明したときに、国民の皆様に聞いていただけるかどうかということだ。

そこで私は、「客観的に考えれば良い資料だが、減税に傾きかけている国民の皆様にとっては、『また財務省が、減税を止めるための屁理屈の資料を作ってきた。』と、とられかねない。」と指摘し、次に記す持論を述べた。

消費税率下げの代わりに「消費税の還付」を全員に定額で

消費税の税率を下げれば、システム改修の問題や、免税事業者

の取り扱いなど、大混乱が起こるのことは必至だ。

国民の皆様に支援を届けるには、給付の方が行政事務的には楽なのだが、「1回限り」で「選挙目当て」の「バラマキ」と見られるようではマイナスだ。

しかも、昨年末のように、給付を住民税非課税世帯に限定すれば、事務量は煩雑だし、資産は持っているが収入が年金生活だけのため、形の上で住民税非課税となっている方を優遇することになり、物価高にあえぐ現役世代に支援が届かない。

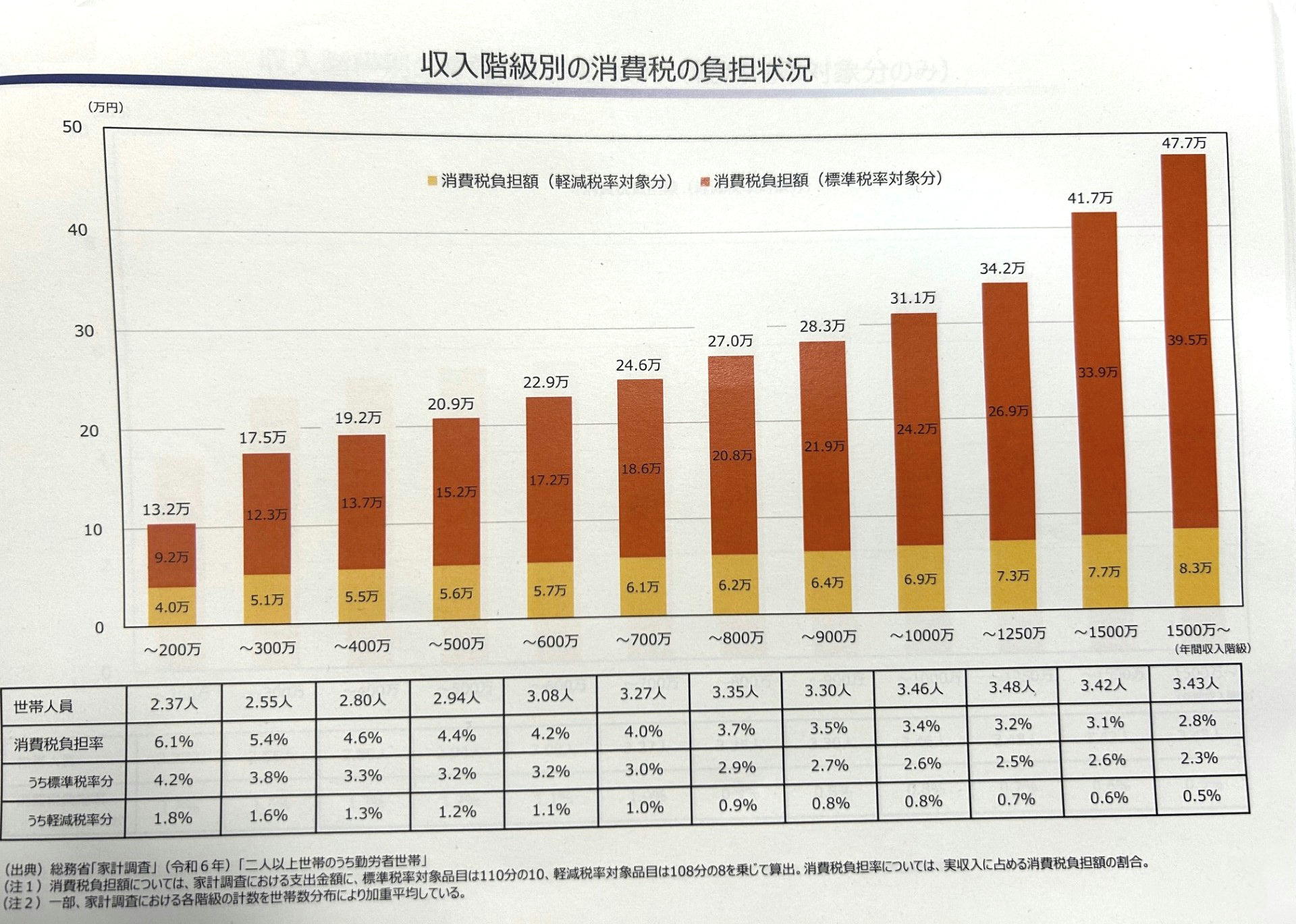

もともと消費税は、所得の低い方ほど重税感があるという逆進性を持っている。このため、私は、税調正副会長会議の場で、物価高騰対策に加え、消費税の逆進性を緩和し、格差の解消に資するため、「物価の高騰が続く当分の間」、消費税を、国民全員に定額で「還付」するべきという意見を述べた。

例えば、国民1人あたり3万円を「還付」すれば、所得200万円以下の世帯については、支払った消費税額の約54%が還付され、所得200~300万円の世帯については、支払った消費税額の約44%が還付されることになる。

その一方、所得1500万円超の世帯については、支払った消費税額に対する還付金の比率は約22%ということになる。

これは、「還付」であるが、国民全員に対する定額の還付であるため、事務作業は、市町村でも可能になる。

要する財源は、消費税1%分に当たる3兆円強。

私は、このような施策にこそ、先に述べた「財政余力」を活用すべきと考えている。

自民党がこれくらいの施策を打ち出してこそ、「消費税率の減税は事業者に大きな負担となり、大混乱をもたらす。」といった説明に、国民の皆様が耳を傾けていただけるのではないか。

令和7年2月14日、江藤農林水産大臣は、最近の米価の急騰と品薄感を背景に、政府備蓄米21万㌧を、1年の買い戻し特約付きで、集荷業者に交付する措置(いわゆる備蓄米の放出)を正式に発表した。

そこで、今回は、昨年来米価が上昇し、今年に入ってからもなお高騰している背景などについて、私なりの分析を加えてみたい。

昨年の米価上昇の背景

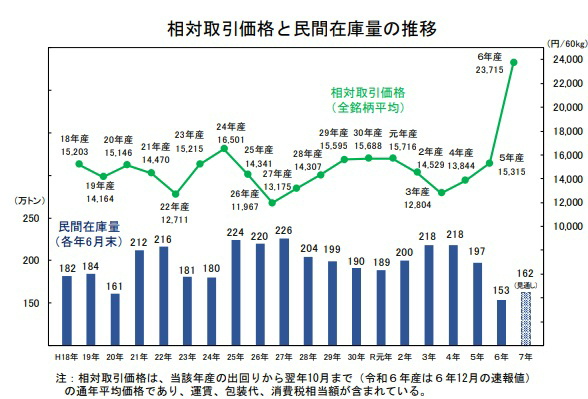

令和5年産米については、全銘柄平均の相対取引価格(10月時点)で、1俵15,315円-流通経費で生産者から買い取られた(流通経費は1500~2000円)。これは、その前年を約10%上回っていたが、この20年間程度の米価としては、標準的な米価ということができた。

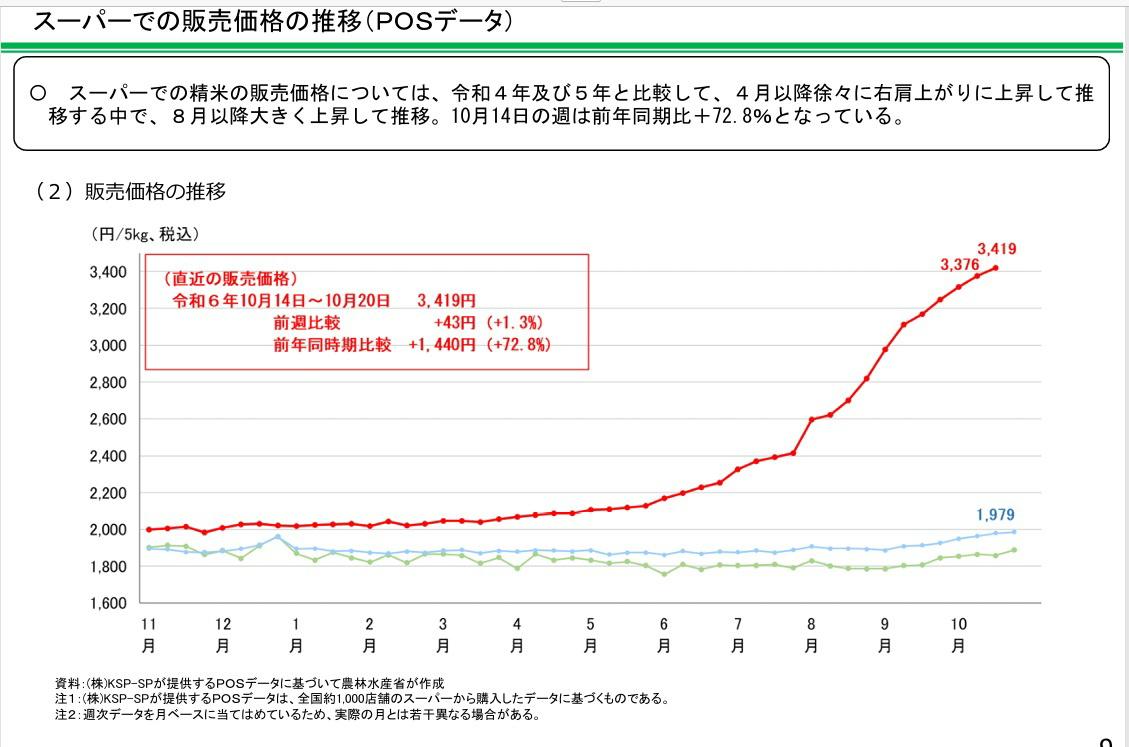

これが、令和6年の夏頃から、特にスーパーの店頭価格の上昇が顕著になった。

これが、令和6年の夏頃から、特にスーパーの店頭価格の上昇が顕著になった。

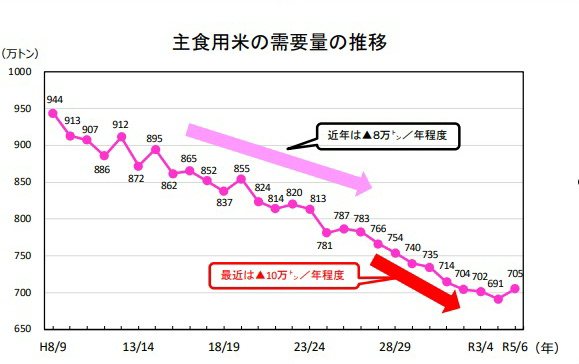

確かに令和5年のコメの生産量は661万㌧で、当年の需要予測よりも数万㌧少なかったということに加え、インバウンドによる消費が需要を押し上げた、あるいは、高温障害により精米歩留まりが下がったなどの説が提起された。

ただ、令和6年のインバウンドによるコメ需要は前年比1万㌧増程度で、高温による精米歩留まりの低下も、1.6%程度あったが、それでも令和6年6月時点の民間在庫は153万㌧あり、農林水産省も、米価の急上昇ということは予想していなかったようだ。

ところが、令和6年8月8日、宮崎県沖の地震を契機に南海トラフ地震臨時情報が発令され、西日本を中心に、コメの買いだめが発生した。

これまではどちらかというとコメ余りの状況が続いており、主産地でない西日本や大都市圏では、小売りや中小卸の在庫がなくてもすむ状況が続いていた。

そこに、スーパーの棚からコメがなくなるという自体が出来し、スーパーとしては、高い価格でも品揃えをせざるを得ず、店頭価格は急激に上昇した。

この時点で、農林水産省は、令和6年夏の一時的なコメの高騰は、端境期の一時的なもので、令和6年産の新米が市場に出てくれば、落ち着くものて見ていた。

この時点で、農林水産省は、令和6年夏の一時的なコメの高騰は、端境期の一時的なもので、令和6年産の新米が市場に出てくれば、落ち着くものて見ていた。

農林水産省の見通しが外れた理由を考える

令和6年産米は、作況101と平年並みだったが、10月時点で、1俵23,715円(農家の手取りはここから流通経費が引かれる)と、作況90と不作だった平成15年以来の高値で取引された。

この価格については、「高すぎる」という意見もあれば、「今までが安すぎた」という意見もあった。ただ、問題は、この時点で、コメの「適正価格」がいくらなのか、また、コメの生産にいったいどれ位のコストがかかるのかということが、生産者にも、消費者にも、必ずしも明らかになっていなかったということだ。

だから私は、自民党の委員会で、早急にコストの調査を行い、令和7年産の営農計画に反映させるべきと主張し、これが令和6年の補正予算で事業化された。

さて、令和6年産米の生産量は679万㌧、これは、令和6年~7年にかけての需要予測674万㌧を上回った。先にも述べたように、インバウンドによるコメ需要が増加したとしても1万㌧程度、しかも、新品種の投入等により、令和6年産米の精米比率は、令和5年産米のそれを1%上回った。

このため、農林水産省は、米価は平年よりも高い水準とはいえ、安定的に推移するものと予測していた。

しかし、この予測は見事に外れ、コメの店頭価格は令和7年に入ってもさらに上昇、卸同士では、2月時点で1俵4~5万円で取引されている。

農林水産省は、投機的な動きもあり、どこかでコメが滞っていると見ているようだが、私は必ずしもそうは思わない。

投機的な動きでコメの価格が高騰したのであれば、2月14日の備蓄米放出を契機に価格は下がるはずなのに、現実はそうなっていないからだ。

私はむしろ、今までのコメ余りの状況で在庫を持たないできた大口実需者や小売業者、さらには中小の卸が、令和6年の米不足を受け、在庫を持つようになったからではないかと考えている。

これは、在庫という形で消費者に食べていただく需要でないため、実需674万㌧の外の1年限りの需要増だが、それでも、少しずつ在庫を積み上げれば、全国で数十万㌧のオーダーにはなるものと思われる。

適正な米価で持続可能な食料システムの構築を

本年に入り、先に述べた令和6年度補正予算で措置されたコメのコスト調査の速報値の説明を受けた。

令和4年における関東の全コメ銘柄の平均値だが、(速報値であるため、現時点では非公表。このため、百円台は四捨五入し、概数で記載する)

生産コストは、玄米 1俵当たり14,000円

生産者の手取りは、玄米1俵当たり11,000円

スーパーの店頭価格は、精米60㌔22,000円、5㌔2000円

とのことだった。

令和4年は、その前の年の令和3年に過剰在庫により米価が下落したため、主食用米以外の作付けを増やし、米価安定のための努力を行ったにもかかわらず、結果としてみると、農家段階では赤字という結果だったわけだ。

そして、この「生産コスト」には、「家族労働費」は含まれていない。そのことを考えると、生産コストに2~3割を上乗せした価格でないと、持続的なコメの生産は難しいような気がする。

令和6年は、令和4年と比べ、物価高の影響で、肥料や資材などのコストが上がっているわけで、私自身は、1俵23,715円(農家の手取りはここから流通経費が引かれる)という令和6年10月時点のコメの価格は、「これまでと比べると高い」ことは間違いないが、「高すぎる」とまでは言えないと考えている。(この価格だと、店頭価格はおおむね5㌔3000円程度と推計される)

ただ、コメが、卸同士で、1俵4~5万円で取引されるという状況は明らかに異常だ。(店頭価格は、5㌔4000円以上になってしまう)

この物価高の中、消費者の家計を圧迫するだけでなく、長い目で見れば、コレまで以上に消費者のコメ離れを招いてしまう。

また、生産者サイドでは、それだけ儲かるのならと、主食用米の過剰作付けの誘因となり、供給過剰による米価暴落を招きかねず、次に米価が暴落したときは、多くの農家が廃業してしまうことも懸念される。

また、生産者サイドでは、それだけ儲かるのならと、主食用米の過剰作付けの誘因となり、供給過剰による米価暴落を招きかねず、次に米価が暴落したときは、多くの農家が廃業してしまうことも懸念される。

このような理由から、私自身は、本年に入ってからは、早めに備蓄米を放出すべきという意見に傾いていた。

しかも、もしも本年、過剰供給が生じたとしても、「買い戻し特約」により、毎年の備蓄米購入量20万㌧に加え、さらに21万㌧を市場から隔離することができるため、米価の暴落を防止できるという効果もある。

いずれにせよ、このような営みにより、生産者、消費者の双方が納得できる持続的なコメの生産システムを構築していきたい。

本年に入ってから、いわゆる「103万円の壁」についてのニュースを見聞きしない日はない。

ただ、地元の皆様と話をしていても、良く説明しないと、議論がかみ合わないことが多い問題でもある。

そこで、今回は、この問題を取り上げてみたい。

現在議論されているのはパート勤務配偶者の年収の壁問題ではない

まず、現在問題となっているのは、よく言われる、パート勤務の配偶者の年収が103万円を超えると、扶養から外れてしまうため、年末近くなると働き止めをしてしまうという、「103万円の壁」の問題とは、全く別ということだ。

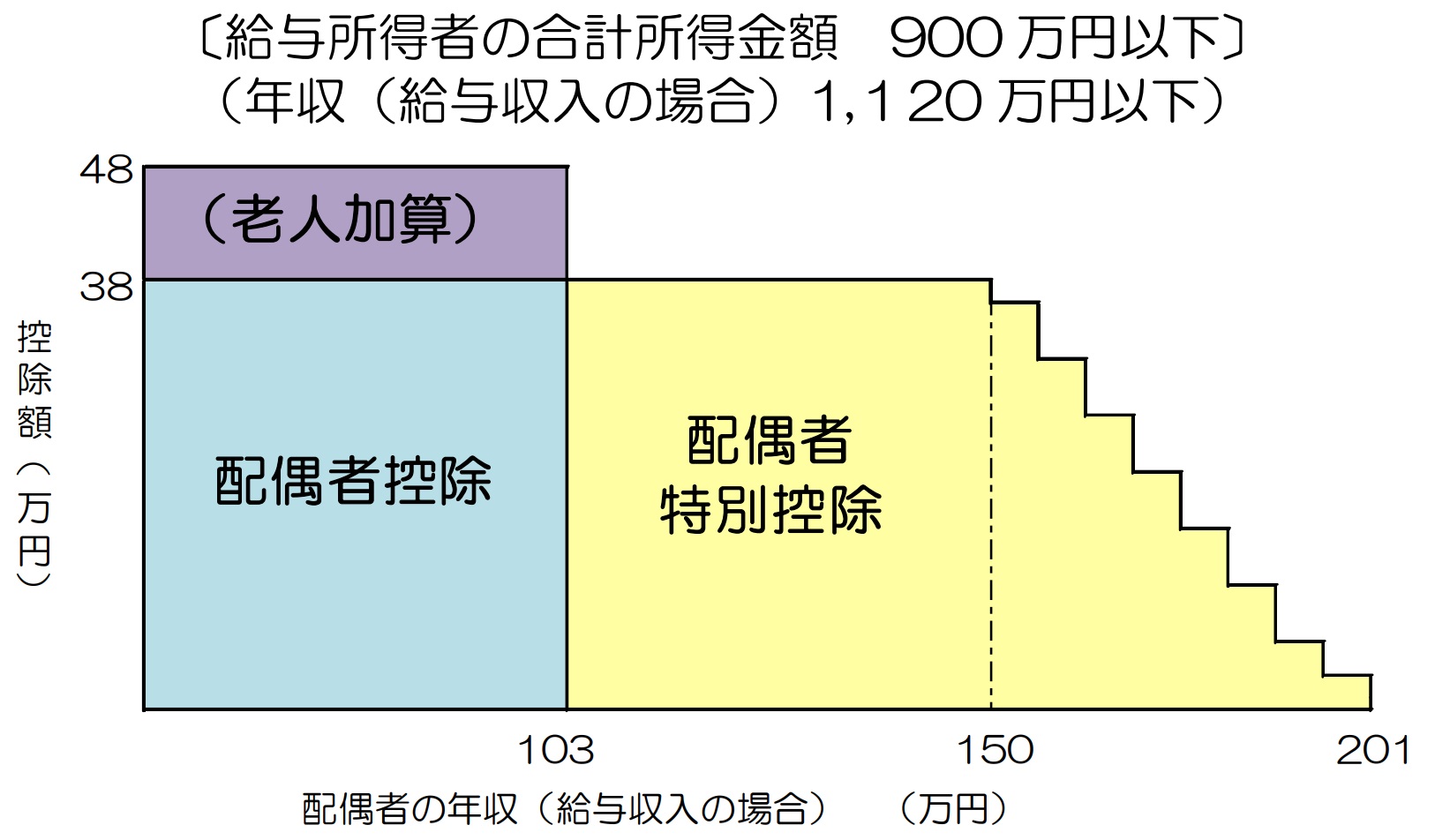

ちなみに言うと、パート勤務配偶者年収の「103万円の壁」については、配偶者特別控除という制度の創設により、年収が103万円を超えても、年収が201万円になるまでは、「扶養から外れる」のではなく、段階的に「扶養控除」(満額で38万円)の金額が縮小される仕組みになっている。

このように、103万円の年収を境に、「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に名前が変わり、しかも年収150万円から201万円まで控除額が段階的に下がることとはなるが、実質的には、「パート勤務配偶者年収の103万円の壁」というのは存在しない。

このように、103万円の年収を境に、「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に名前が変わり、しかも年収150万円から201万円まで控除額が段階的に下がることとはなるが、実質的には、「パート勤務配偶者年収の103万円の壁」というのは存在しない。

それでも何故「パート勤務配偶者年収の103万円の壁」が存在していると思っている国民が多いのかと言えば、私は、このような制度改正が行われてきたことを正確に報じてこなかったマスコミの責任が大きいと思う。

では、国民民主党は、どのような主張を行っているのだろうか。

「103万円を178万円へ」ということの意味

さて、ここまで、「控除」という言葉を使ってきたが、これは、「税金の計算の時に、総所得から差し引かれる金額」のことで、「総所得-控除額=課税対象所得」ということになる。

この「控除」には、先に述べた「配偶者控除」や「配偶者特別控除」のほかにも色々な種類があり、議論が極めて複雑になるため、詳しくは論じない。

ただ、ほとんど全ての納税者に関係する「控除」が、「基礎控除」と「給与所得控除」だ。今回国民民主党は、この2つの「控除」を引き上げて、「手取りをふやす」と主張しているわけだ。

現在、基礎控除の金額は48万円、給与所得控除の金額が最低55万円となっており、その合計額が103万円であるところ、これを、「全ての所得階層で、178万円に引き上げよ」と言うわけだ。

つまり、国民民主党の主張通りの税制改正を行えば、全ての所得階層で、課税対象所得を75万円引き下げることとなる。

お金持ちの方がより得になる制度で本当に良いのか

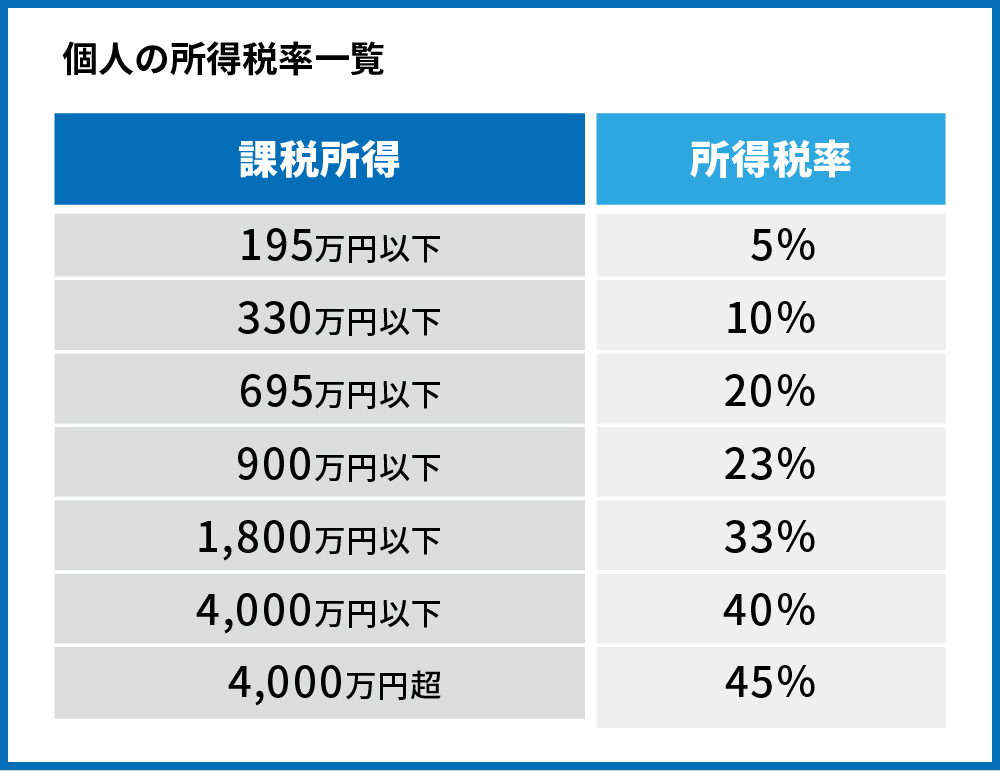

課税対象所得を75万円引き下げれば、確かに、全ての所得階層で減税になる。でも、減税額は、お金持ちの方がはるかに大きくなる。

これは、所得税に累進税率が採用されている(住民税は10%の均等税率)ことによるものだ。

ちなみに、課税所得195万円の方にとっては、所得税と住民税合わせて11万2500円の減税になるが、課税所得1000万円の方には24万7500万円、課税所得2000万円の方には37万5000円の減税と、国民民主党の主張通りの制度を導入すれば、お金持の方がより得をする仕組みとなってしまうのだ。

一定の所得制限は必須

現在、20代男女の平均年収は約360万円、30代については約451万円だという。これらの層の「手取りを増やす」ため、「基礎控除と給与所得控除」を引き上げ、課税対象所得を引き下げることに、私は反対しない。

そして、この物価高の中、日々のやりくりに苦労している皆様についての控除額を、現行の「103万円」から「178万円」への引き上げを目指す方向性を否定するものではない。

しかし、「基礎控除と給与所得控除」の引き上げを、全ての所得階層について行うことは、お金持ちを優遇することとなるため、反対だ。

では、一定の所得制限をどの辺に設定するのかということだが、当初自民党が提案した「200万円」というラインは、いささかシャビーな印象は否めない。

そこで、現在、850万円(詳しい説明は省くが、所得850万円を超えると、これまで所得に応じて増加してきた給与所得控除の金額の増がなくなり、一定額になる。)というラインが検討されているが、私は、30代の平均年収の2倍弱に当たることからも、おおむね妥当と思っている。

いずれにせよ、詳細は今後の議論に委ねられることとなるため、注視していくこととなるが、自民党は責任政党として、バランスのとれた政策を実現すべきであって、少数与党であるからといって、国民のためにならない妥協をしてはならないと思う。

令和7年の新しい年が始まりました。皆様には、如何お過ごしでしょうか。

また、昨年10月には衆議院議員総選挙執行され、お陰様で、7回目の当選を果たさせていただきました。皆様からの温かいご指導・ご支援に、改めて心より厚く御礼申し上げます。しかし、選挙結果は、与党の過半数割れという大変厳しいものでした。私は、国民の皆様の声を真摯に受け止め、信頼される自民党を創るため、全力を傾注して参る所存です。

国政においては、昨年11月、自民党治安・テロ・サイバー犯罪調査会の会長代理に就任、大きな社会問題となっている「闇バイト」の緊急対策のとりまとめるとともに、衆議院農林水産委員会与党筆頭理事として、食料安全保障の確立等に関する与野党論戦の最前線に立つこととなりました。

1月24日には通常国会が召集されますが、難しい国会状況の中、新たな食料・農業・農村基本計画の策定や中小企業の賃上げ環境の整備等、自民党には、国民のための政策の推進が求められます。

本年も、これらの課題に全力で取り組む決意ですので、皆様からの変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

10月27日、衆議院議員総選挙の審判が下りました。与党の過半数割れという、極めて厳しいものでした。その中にあって、私は、皆様のお力で、7期目の当選を果たさせていただきました。自民党への逆風下にあっての皆様からのご支援に対し、筆舌に尽くしがたい感謝の心を持っています。だからこそ私は、皆様のための仕事をしていかなければなりません。まずは自民党を改革し、国民の皆様に信頼される真の責任政党に造りかえる作業の先頭に立って参ります。そして、この選挙戦を通じて訴えてきたこの地域や我が国の未来への構想を、着実に実現へと結びつける営みを、全身全霊で前に進める決意を新たにしています。これからも、皆様とともに、私たちの未来を構想していこうではありませんか。

10月1日、石破・新政権が発足し、9日に衆議院が解散されました。今回の選挙は、国内外に国難とも言える課題を抱える中、与野党のどちらが国の舵取りを任せるかという、究極の選択です。もとより「政治とカネ」の問題は、自民党自身が刷新を図らなければなりませんし、私も、先頭に立って政治への信頼回復に努め、大いに議論していきます。もっとも、現在の野党の皆様は、アラ探しや個人攻撃に終始しています。これでは私たちの未来を創ることはできません。私は、今回の選挙で有権者の皆様の信任を得ることができれば、これからも、多くの皆様の意見に真摯に対応し、具体的な施策を進めることで、私たちの地域と我が国の、確かな未来を創造する覚悟です。

令和6年10月12日

わが国第2の湖、霞ヶ浦(西浦)は、昭和40年代前半まで泳ぐことができた。しかし、高度成長後の生活排水や農畜産排水の影響で、水質が悪化、遊泳場は廃止されてしまった。

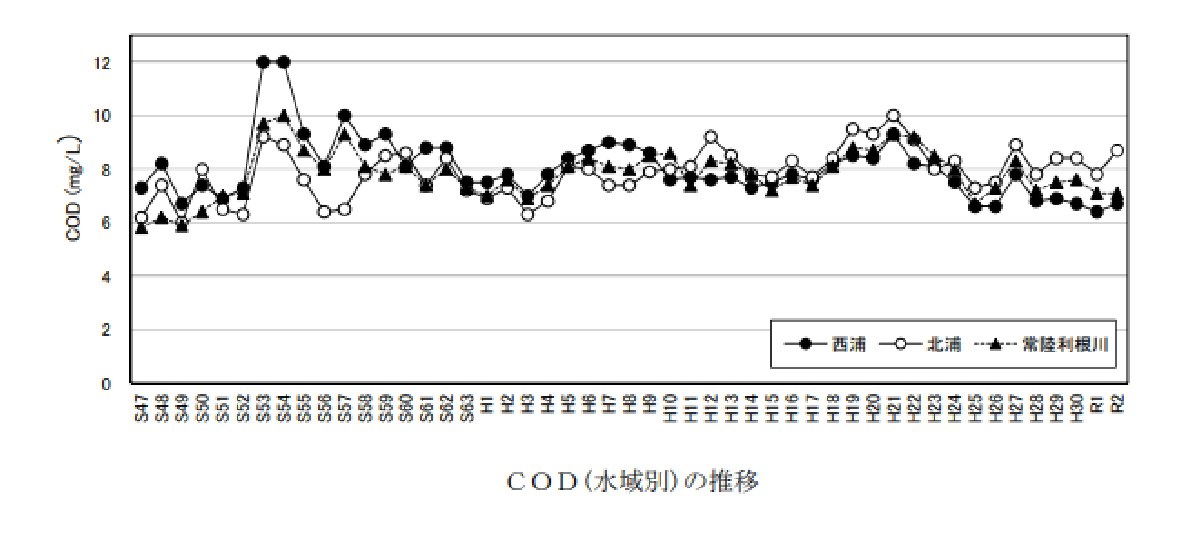

湖沼の水質の代表的指標である化学的酸素要求量(COD、水中の有機物による汚濁を示す指標)は、昭和47年代前半には5㎎/ℓだったが、昭和47年には6を超え、昭和53年には12を上回るようになってしまった。(8以下で遊泳可・水質C、5以下で遊泳可・水質Bとされている。)

もっとも最近は、下水道の整備や家畜糞尿処理の進展、さらには、霞ヶ浦浚渫の努力などにより、CODは、少なくとも西浦(以下単に「霞ヶ浦」という。)については、昭和47年頃の水準に回帰しつつある。(図)

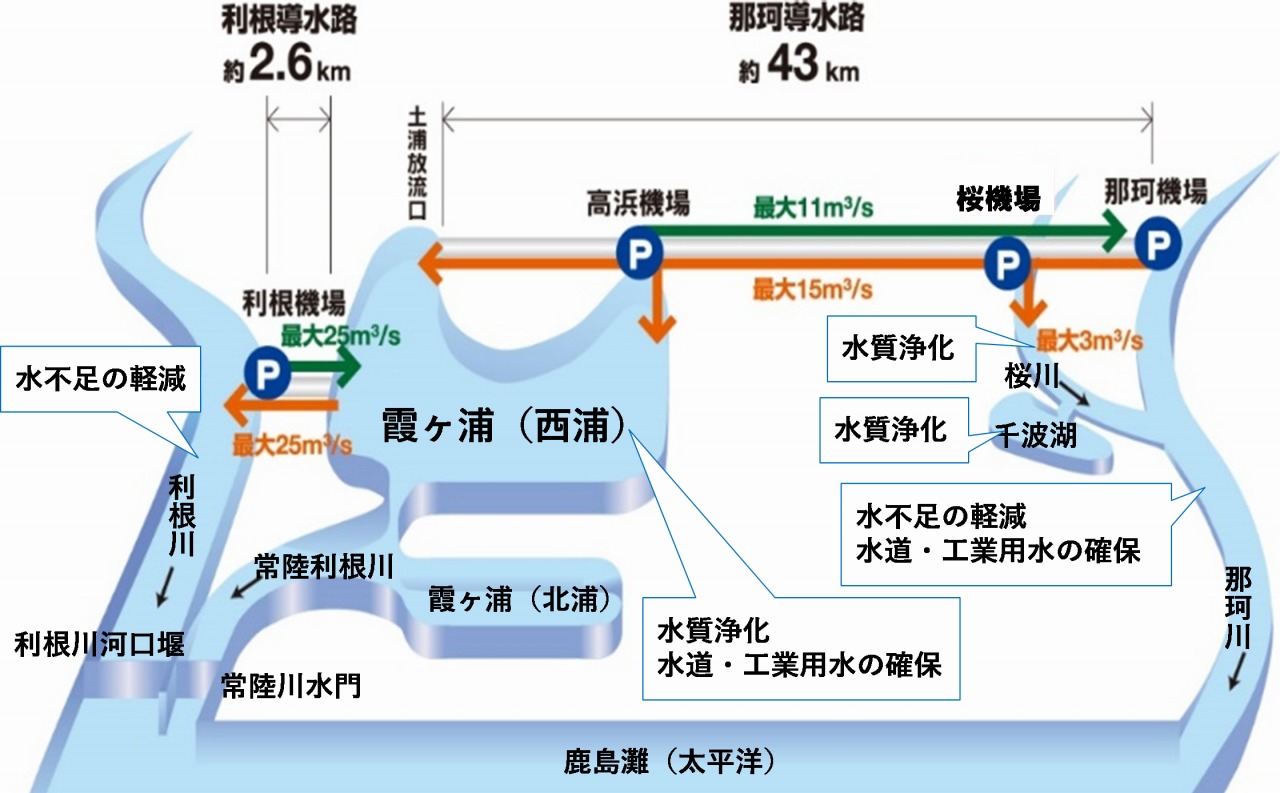

このような霞ヶ浦の水質浄化をさらに進めるものとして期待されるのが、「霞ヶ浦導水事業」だ。

霞ヶ浦導水事業は、那珂川、霞ヶ浦及び利根川を地下トンネルで結び、那珂川の渇水期に霞ヶ浦の水を那珂川下流に、那珂川の増水期に那珂川の水を霞ヶ浦に流入させるなど、那珂川、霞ヶ浦及び利根川の水を循環させ、霞ヶ浦の水質浄化や水資源の確保を図るもので、総事業費2千億円を超える壮大な事業だ。

CODは、湖沼や海についての指標で、河川には余り用いられないが、那珂川や利根川にはアユが生息しているところからも、COD換算で3以下と考えられ、これにより、霞ヶ浦のCOD値を5程度に低下させる効果が期待される。

CODは、湖沼や海についての指標で、河川には余り用いられないが、那珂川や利根川にはアユが生息しているところからも、COD換算で3以下と考えられ、これにより、霞ヶ浦のCOD値を5程度に低下させる効果が期待される。

ところが、民主党政権になった平成21年、霞ヶ浦導水事業は、一時凍結され、事業自体が中断してしまった。

取手市街に隣接する取手市桑原地区の農地は、国道6号と都市計画道路3・4・3号上新町環状線が交差する交通至便の場所にあるが、その一方で、優良な水田地帯でもある。(地図)

取手市街に隣接する取手市桑原地区の農地は、国道6号と都市計画道路3・4・3号上新町環状線が交差する交通至便の場所にあるが、その一方で、優良な水田地帯でもある。(地図)

この地域については、平成中期以降の米価の低迷もあり、私が国会議員になった平成15年以降、地元の農地所有者と業者の方から、商業施設を進出させたいという相談が複数回あった。

商業施設の進出には、都道府県知事等による農地法上の地目変更(転用)の許可が必要だが、4㌶を超える場合は、国との協議が必要になる。

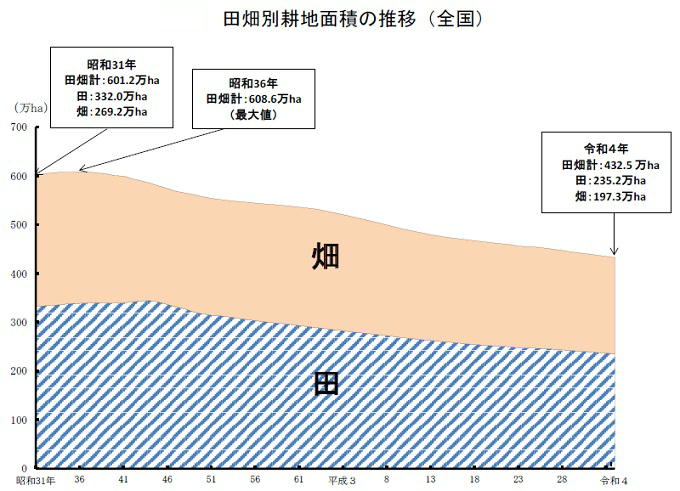

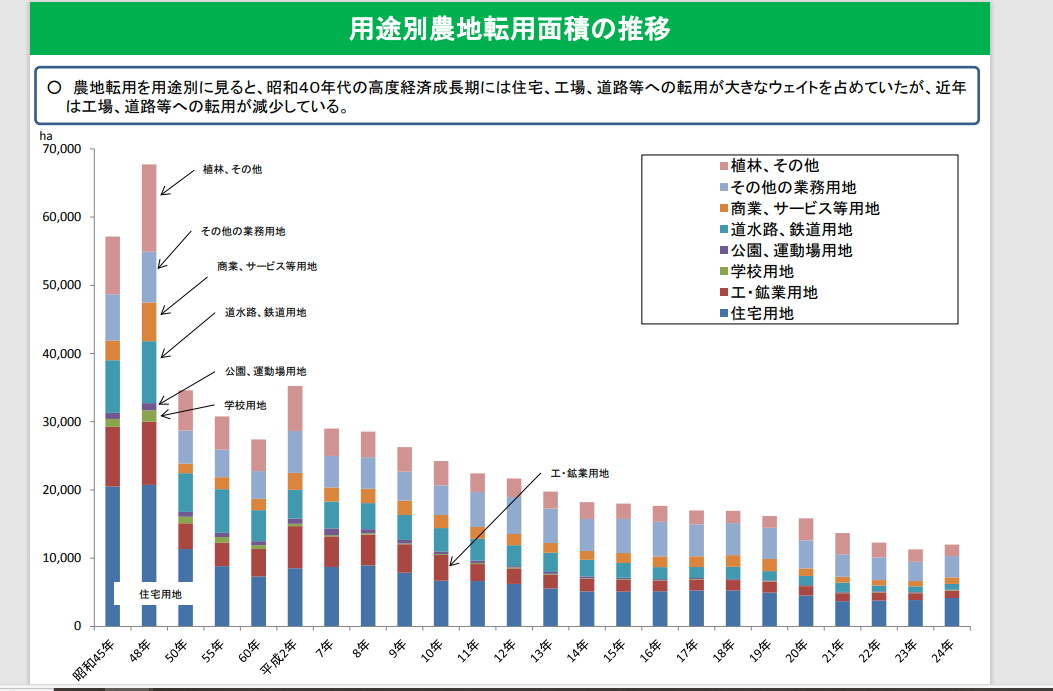

わが国の高度成長期、全国各地で、工業用地や住宅等への農地転用が積極的に行われ、結果、ピーク時に609万㌶あったわが国の農地は、大幅に減少することとなった。(図)

このため、農地転用は、抑制的に運用されるようになり(図)、特に優良農地については、原則不許可とされている。

このため、農地転用は、抑制的に運用されるようになり(図)、特に優良農地については、原則不許可とされている。

私も、商業施設進出につい てご相談を受ける都度、このような事情を説明してきたが、高度成長期に農地転用が容易だった時代を知る農地所有者の皆様からは、時に不興を買うこともあった。

てご相談を受ける都度、このような事情を説明してきたが、高度成長期に農地転用が容易だった時代を知る農地所有者の皆様からは、時に不興を買うこともあった。

このため、私から取手市当局に、地元の要望が強い場合は、農地法の不許可の例外事由として明記されている都市計画事業(いわゆる線引き変更)での事業推進ならばお手伝いできる旨を示唆、令和元年、地権者167人のうち142人が参加する桑原地区土地区画整理事業の準備組合が発足することとなった。

別のコラムでも述べたように、茨城県南地域は、全国有数の水田地帯だ。

私の選挙区(茨城3区)は、東京23区よりも少し広いが、その全面積の28%が水田で、新利根川流域の4市町(龍ケ崎、稲敷、利根、河内)に限れば39%と、水田占有率は全国平均の約6倍だ。

ところが、平成以降、コメの消費減退に伴い、米価が長期下落傾向を示すとともに、昨今は、農家の後継者不足の問題が深刻化している。

そのためには、1つには、農家に、日本人の食生活の変化に応じ、小麦や大豆といった需要のある作物を栽培していただき、(これにより、コメの供給量が少なくなり、結果的に需給が均衡して米価が安定する)農家の所得を上げてい

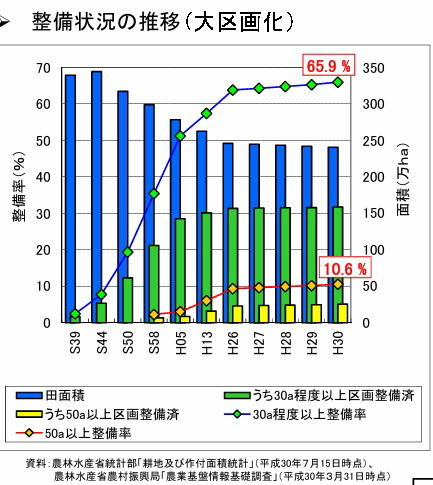

くことが大切だし、2つには、農地を大区画化するなどして、農業機械を活用した省力化を図って、後継者問題に対処しなければならない。

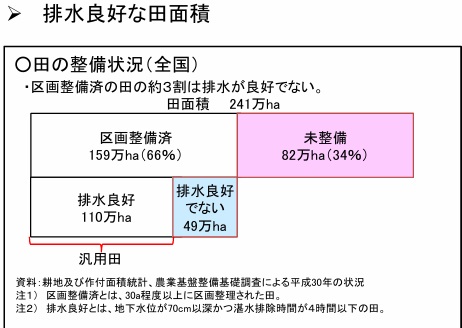

前者は、「農地の汎用化」、後者は、「農地の大区画化」という事業だが、その整備率は必ずしも高くない。

「汎用化」(排水の実施)と「大区画化」(1㌶が望ましいが、50㌶も可)については、汎用化が4割程度、大区画化が1割程度の整備率にしか過ぎない。

私は、低湿地という地元の地域特性を踏まえ、飼料用米等をはじめとしたイネ科植物を栽培しても、転作として扱う仕組みを創設したが、(別コラム参照)本来であれば、輸入している小麦や大豆を国産で代替していくことこそが王道だ。

そのためにも、私たちの地域こそ、色々な作物の栽培や機械化を可能とするための農業基盤整備、すなわち土地改良事業を特に推進しなければならない。

しかし、私が落選中の民主党政権下、このための予算は、大幅にカットされてしまった。

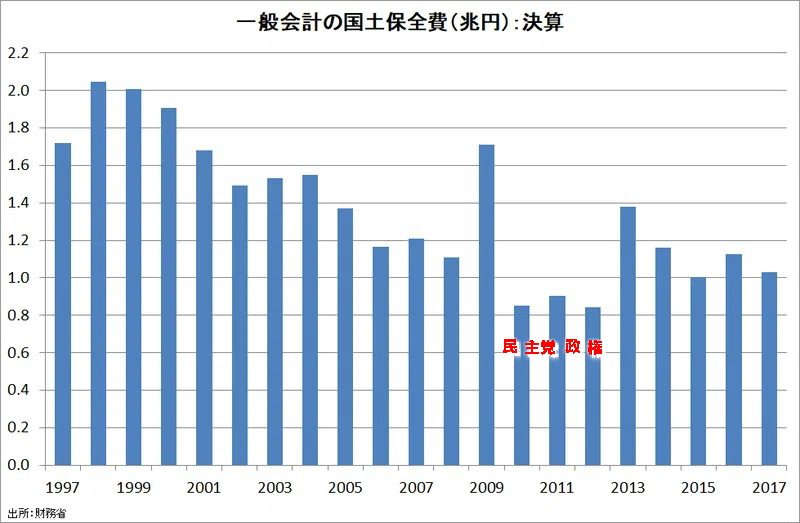

グラフを見ても明らかなように、民主党政権で、土地改良予算が6割以上削られ、バラマキ予算に振り向けられ、多くの土地改良事業がストップしてしまった。

私の選挙区(茨城3区)の稲敷郡、北相馬郡地域は、東には霞ヶ浦、西には鬼怒川、南には利根川、そして北には牛久沼と小貝川と、四方を一級河川に囲まれた珍しい選挙区で、その地形的特徴から、従来から、頻繁に水害の被害を受けてきた。

昭和56年には小貝川下流の堤防が決壊、甚大な被害をもたらしたほか(写真)、つい最近の令和5年には、取手市で大規模な浸水被害もあった。

昭和56年には小貝川下流の堤防が決壊、甚大な被害をもたらしたほか(写真)、つい最近の令和5年には、取手市で大規模な浸水被害もあった。

だからこそ私は、国土交通省並びにその出先である利根川上流河川事務所、利根川下流河川事務所、霞ヶ浦河川事務所及び下館河川事務所と緊密な連携をとりながら、防災減災対策に当たってきた。

しかし、治水関係予算は、民主党政権で大幅に削減された。例えば「スーパー堤防(高規格堤防)」は、「事業仕分け」 の中で、「スーパー無駄遣い」とやり玉に挙げられたほどだ(治水・治山予算の推移は図を参照)。

の中で、「スーパー無駄遣い」とやり玉に挙げられたほどだ(治水・治山予算の推移は図を参照)。

治水事業は、大変時間のかかる事業で、計画的に進めていくことが必要だ。

このため、国土交通省は、水系ごとに河川整備基本方針・河川整備計画を策定し、順次整備を進めている。

その中で、私たちの仕事は、まずは全体の治水予算をしっかり確保し、その上で、各河川事務所等と連携し、できるだけ早期に地域の治水施設の整備を促していくことだ。

以下、私たちの地域に関係のある事業について順次説明することとするが、これまで関係機関と詰めてきた事業を進めることができれば、令和10年代の半ばには、県南地域の治水機能は、格段に向上するはずだ。